在科研领域,显微镜就像科学家的 “火眼金睛”,帮我们看清微观世界的奥秘。而电子源,就是这双眼睛的 “光源”,其性能直接决定了观测的精度和效率。最近,由北京大学等团队联合研发的 “光纤集成石墨烯超快电子源” 登上了《Nature Communications》,用创新设计打破了传统电子源的诸多限制,而泽攸科技的 ZEM 系列台式扫描电镜,更是为这项研究提供了关键助力

统电子源的 “老大难”:效率低还 “娇气”

提到电子源,你可能会觉得陌生,但它却是真空电子技术的核心。无论是高精度的时间分辨成像,还是深入的光谱分析,都离不开稳定又耐用的超快电子源。

但传统电子源一直被几个问题困扰:

“吃功率” 还 “伤材料”:大多依赖金、钨等金属或碳纳米管做光阴极,得用超高功率激光或深紫外脉冲才能激发。这不仅像给材料 “猛火加热”,容易造成损伤,还会引发机械振动。

“挑环境” 又 “不稳定”:对真空环境要求极高,得是极端真空状态才行。更麻烦的是,束流很容易 “跑偏”,每 4-6 小时就得重新校准光源,大大拖慢了实验进度,还影响数据的可靠性。

这些瓶颈,让超快电子源的广泛应用一直 “卡壳”。

石墨烯 + 光纤:1+1>2 的创新组合

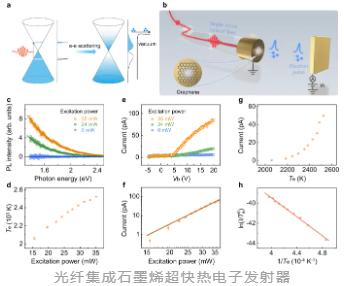

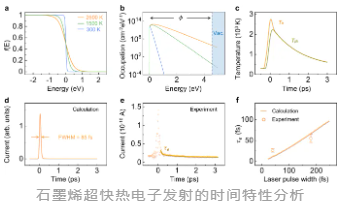

科学家们一直在寻找突破的钥匙,而石墨烯的出现,带来了转机。这种材料的 “性格” 很特别:它的热载流子能通过超快电子 - 电子散射快速 “升温”,能量转换效率比传统金属高得多。用近红外低功率激光(约 1 GW/cm²)轻轻 “一照”,就能产生高能热电子,而且晶格温度始终低于 400 K,根本不用担心材料被 “烧坏”。

但光有石墨烯还不够,自由空间激发时的光学振动和聚焦漂移问题还没解决。这次研究的巧妙之处,就在于给石墨烯找了个 “好搭档”—— 单模光纤。

研究团队设计了一套紧凑结构:把机械剥离的石墨烯转移到单模光纤端面,再用预沉积的金电极接地。这样一来,光纤能稳稳 “抓” 住高斯光束(模场直径约 10 μm),彻底解决了光学漂移;石墨烯则负责高效产生电子脉冲。在近红外激光激发下,石墨烯的热载流子 30 fs 内就能完成 “热身”,形成 2500 K 的电子温度,最终产生 80 fs 级的超短电子脉冲,效率和稳定性双提升!

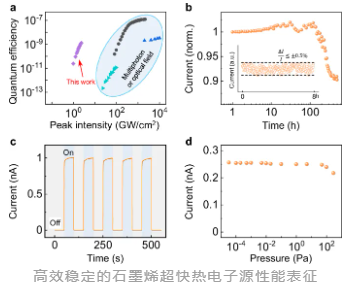

性能 “爆表”:连续工作 8 小时,波动不超 0.5%

这款 “光纤集成石墨烯超快电子源” 的性能,说出来真让人惊喜:

稳定性拉满:在 2.2 GW/cm² 激光强度下连续工作 8 小时,电流波动居然不超过 ±0.5%,T90 寿命更是长达 500 小时,甩了传统金属光阴极几条街。

不挑 “真空环境”:传统电子源得在 10⁻⁷ Pa 级的极端真空里才能工作,而它在 10⁻⁵至 100 Pa 的宽压力范围内都能稳定运行,大大降低了实验门槛。

机制更科学:激光能量主要 “加热” 载流子,而非晶格(晶格温度 < 400 K),从根源上避免了材料损伤;光纤的固定光路设计,也消除了自由空间光学系统的聚焦漂移问题。

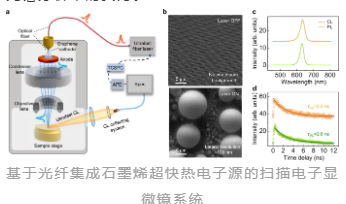

落地应用:给传统电镜 “升级” 变简单

这项研究可不只是停留在论文里,它已经在实际设备中发挥作用了。研究团队把这个新型电子源改装到泽攸科技的 ZEM15 台式扫描电镜里,效果显著:

成像清晰:激光开启时,能拍出信背比超棒的二次电子图像,空间分辨率达到 100 nm。

分析可靠:对 CdSe/ZnS 量子点薄膜的阴极发光测试显示,其时间分辨谱(2.5 ns 衰减寿命)和光致发光谱结果几乎一致,证明了在超快光谱分析中的实力。

更重要的是,这种模块化设计让传统电镜升级超快功能变得很简单,不用大拆大改,为科研设备的 “更新换代” 提供了便捷路径。

幕后功臣:泽攸科技 ZEM 系列电镜

泽攸科技的 ZEM 系列台式扫描电镜能成为研究的 “好帮手”,绝非偶然。它有几个 “过人之处”:

性价比高:集成度高、便携性强,购买和维护成本比落地式电镜低不少。

操作友好:对安装环境要求低,哪怕不是专业人员,也能快速上手。

适配性强:支持多种原位实验需求,还能灵活改装,这次能顺利装上新型电子源,就体现了它的 “兼容性”。

从实验室的创新设计到实际应用的突破,光纤集成石墨烯超快电子源的研发,让我们看到了跨材料、跨技术融合的巨大潜力。而像泽攸科技这样的企业,正通过好用、实用的科研设备,为更多创新成果的诞生搭建舞台。未来,微观世界的奥秘,或许会被这双 “升级版” 的 “火眼金睛” 看得更清、更深!

- 关注微信公众号 -

- 关注微信公众号 -

版权所有:北京仪光科技有限公司 备案号:京ICP备2021017793号